リレー

リレーとはコイルの電磁石の作用を使ったものです。

オムロン小型リレー

オムロン小型リレー

小学生のとき、理科の実験道具で電磁石があったように思います。小学生のとき、電磁石を知り 「コレで、磁石の力でスイッチを入れることができる!」

と発明を思いつきました。

手でスイッチを押す代わりに、電磁石でスイッチを引き寄せて押すことにすれば、自動的にスイッチを押すことができる・・・・・・と。

しかしそんな小学生の考える程度のことは当然だれかが先に考えています。すでにリレーという名前の確立された電子部品の1つでした。

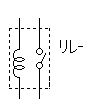

リレーの原理

指でスイッチを押すと配線がつながり、電気が流れる。

これは回路の基本です。

リレーとは指でスイッチを押す という仕事を、

代わりに電気で電磁石の力で押す という部品です。

オムロンのリレー

リレーの中身と動作のしくみ

リレーの中身はこんな感じです。

コイルの方に電流を流すと磁石になり

スイッチが引き寄せられてオンになる

というしくみ。

最初、小学生のとき、この原理で1階の電灯のスイッチを2階からつけられる! と思いつきました。

そんなリレーは回路でモノを動かすという基本です。

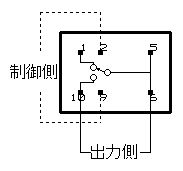

リレーの足

このリレーの端子はこのようになっています。

オムロン(G5V-1)

一次側(スイッチ入力)

- 2-9 :コイル

スイッチを入れる制御電流

二次側(出力)

- 1-5、6: スイッチが接続された状態です。

2-9に入力があると接続が切れる - 10-5、6: 2-9に入力があると接続がつながる

- 5-6 : は共通端子

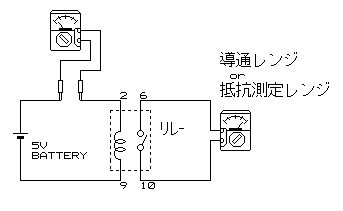

リレーを動作させてみる

それでは試しにリレーを作動させてみましょう。

リレーの動作を試す回路

このようにつないでコイル側に通電すると、”カチッ” と音がして、中のスイッチがONになるのがわかります。

出力側が導通して、抵抗レンジならば抵抗0になり、つながったのがわかります。

ついでにどのぐらいの電流が流れるか計っておきましょう。(30mA)

リレーはどう使う?

リレーは何が便利かというと

スイッチを入れるという操作を回路にさせることができるからです。

そして回路の出す電流、電圧は小さなものでも、大きな電圧の機器をON,OFFして動かせるということです。自動制御の手始めですね。

たとえば、

回路が出す電流、電圧は小さなものでも、その小さな電流で、大きな電源のスイッチをON,OFFすると大きな電圧の機器をON,OFFできる

リレーはこのようなイメージです

小さな電流だけど、スイッチぐらいは動かせる。

↓

その小さな電流で、大きな電源のスイッチを入れる

↓

それで大きな電力のものを動かす

リレーの使い方

リレーを動かすために

リレーはまず、コイルの側に電流を流し、電磁石を作ります。

そして、その磁力でスイッチの接点をONします。

小さな電流でスイッチを入れるわけですが、これにも電流がある程度必要です。リレーにはある程度の電流を流す必要があります。

だからデジタル回路の数mAしか流せない力でリレーを駆動するには苦しいのでこのようなときは、リレーを駆動するトランジスタをもう一段入れてリレー駆動したりします。

(リレードライブ回路)

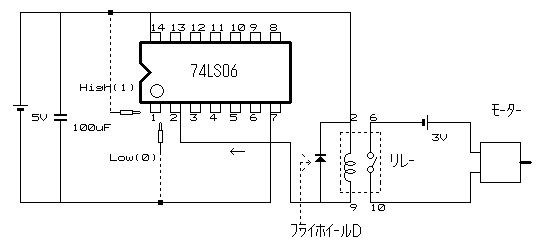

リレーでモーターを動かす

モーターを回すには、プラモの小さなモーターでも大きな電流が必要なのでリレーを使ってモーターを動かしてみることにします。

インバーターIC 74LS06の信号でリレーを駆動します。

リレーにはコイルが入っているので、コイルの特徴と注意も必要 >コイルを知る 参照

- インバーターICの入力(ピン1)に、High、Lowを入力します。

吸い込みでリレーに電流を流します。(このICは吸い込みで使用する) - 電源から引っ張ってきたHighを1ピンに入力すると

↓ - 出力2ピンは Lowになる

↓ - コイルに通電される

↓ - スイッチが引き寄せられONになり、モーターが回転

となります。

電源5Vから引っ張ってきたHighを入力すると

→ 出力2ピンは Lowになり モーターは止まる

*注意 このIC74LS06は多めの電流が流せるのでリレーにも直接入れていますが、通常のICではだいぶ過電流になるでしょう。

マイコンとかでは直接リレー駆動はやめましょう。74HC14が前に出てきましたがこれも流せる電流をオーバーするので使用はやめときましょう。

また、コイルのためにフライホイールダイオードを入れてあります(保護回路)

続いて、リレーに似た働きもするが、もっと用途のある偉大な発明品

トランジスタの説明に続きます・・・

- twtter

- google+

- hatena