ISP書き込みとは

ISP(ICSP)書き込みでは マイコンを基板に実装したままプログラムの書き込みをする事ができる

マイコンのICムカデを取り外してライタのソケットに刺して書き込みしなくても、そのまま書き込みに必要な線をつなげば基板上で書き込める便利な機能です。

そのため、ライタ=書き込み器にはICを差し込むソケットはなくて、

PICのRCDライタ

ISPライタにはこんな書き込むマイコンICの差し込みソケットはない。

ISPライタにはこんな書き込むマイコンICの差し込みソケットはない。

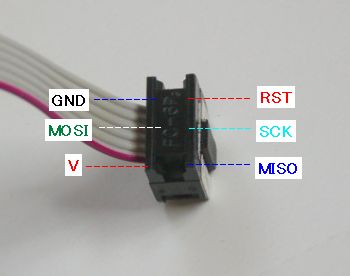

ISPライタからは書き込みに必要な線6本が出ている。これをマイコンICの足につないで書き込む。

AVRのISPライタからは

このように6本の線が出ています(AVRmarkⅡの例)

このように6本の線が出ています(AVRmarkⅡの例)

ライタ=書き込み器が違ってもISP書き込みライタはこの書き込みピン名称は同じで6本。

コネクタの位置(ピンアサイン)はライタによって違うことがある

この各線と AVRの足をつないで書き込みします。

ISPライターは、この6本の端子をチップと接続して書き込みをする。

接続

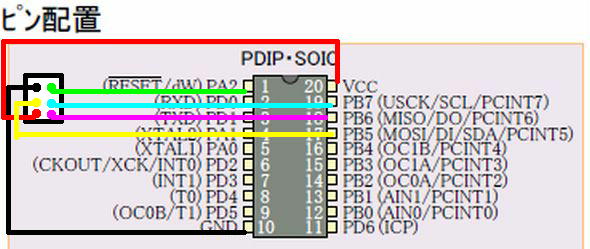

AVR ATtiny2313(コネクタの色は上と違いますD)

1ピン :RESET(RST)

17ピン:MOSI

18ピン:MISO

19ピン:USCK(SCK)

20ピン:Vcc(V)

10ピン:GND

これらの6本の配線をライタとチップを配線でつなげて書き込みします。(チップ種類が違ってもそのチップのピンの上記のピン名称の足とをつないで)

●電源 書き込み時のチップの電源

書き込まれるチップ側(ターゲットチップ)の電源ですが、

ライターによって

- チップ側(ターゲットチップ)に電源を入れる必要がある ものと、

- 必要がなくライターからチップ側(ターゲットチップ)へ電源を供給できる

ライターがあるようです。

純正ISPmarkⅡは、チップ側(ターゲットチップ)に電源の供給が必要です。ライターのVccラインはこの電源の検知用。

基板の回路に配線をつけておけば書き換えもチップを抜かずに一応は書き換え可能

注意点

マイコンを取り外してライタのソケットに刺して書き込みしなくても、回路に実装したまま、書き込みに必要な線をつなげば書き込める機能で便利ですが、注意点もあります。

基板回路上で書き込みに使うこれらのピンが空いている場合は問題ないですが、その先になにか回路がつながっている影響が出て、うまく書き込みできない場合もでます。

取り外さずに基板上で書き込みする場合は、SWで切り替えたりバッファとかいれたりして影響がでないように配慮する必要もあるのでISP書き込みばかりに頼らず、チップを取り外して書き込みピンをつないで書き換えなども考えておくのも大事かと思います。

テスト作成時やブレッドボードでは、これらのピンを出来るだけ開けておいて、ライタとつないでおく。

書き込みPINのどれかを実回路で使っていて書き込みがうまくできないければ、書き込み時には回路との接続を一時はずしたりして、書き込み器の信号ラインとの接続だけにして書き込んだり。

- twtter

- google+

- hatena