動作ランプ

並列接続については

コンデンサを試す パスコン

のように、並列で、単に枝葉の電源として引っ張ってきて使うことがよくあります。

枝葉としてよくLEDを動作確認ランプとしてつなげることがある。

たとえば

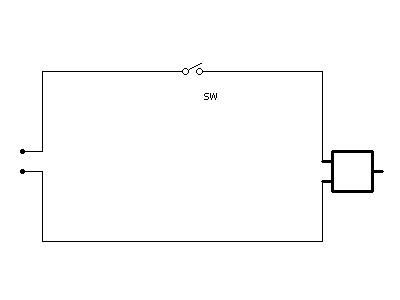

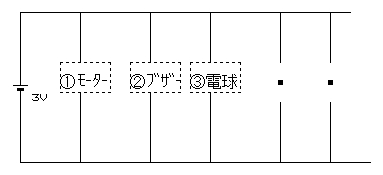

単純なモーター SW ONの回路

モーターの

この接続に

電気が来ているかどうか

の確認ランプを付けるとき

何かの機器でこれに電気が来ているかどうか(間にSWがあるようなとき)、コンセントが差し込まれているか、根本の差し込みをみないとわからないです。

(コンセントつないでないのにSWをいくらパチパチしても動くはずはない。。)

こういうときに、LEDを付けたくなります。

ハンダごてとかはそうですね。

ハンダごてに電気来ているかは目で見てもわからないので、ハンダごてが熱いかどうか調べることになるのでコンセントの差し込みをみることになる。

動作ランプがあると便利なので通電(電気来ているか)確認のLEDがはんだごてに欲しいと思う。

モーターは動くのでわかりやすいが、電源の接続確認チェックにもランプあれば安全便利。

機器があって、それに動作確認ランプを付けるような改良の場合、 電源の配線から引っ張ってきて 並列にLEDを付けることになる。

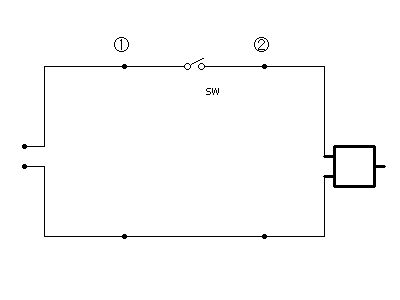

SWと確認ランプ

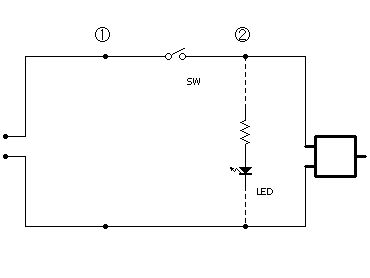

どこにLEDをつなぐか こんな配線位置を考えると

図では

確認ランプのLEDを付ける場合の2つの場所について、

①SWの手前

SWの手前①に、

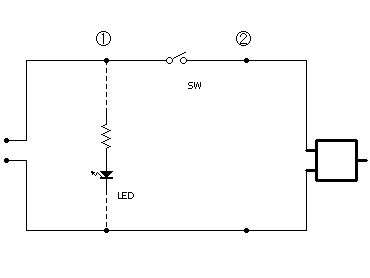

下のように並列にLEDを付けると

電源の元栓(コンセントなど)が入っているかの確認ランプになります。

SWのON、OFFに関係なく元の電源がつながっていると、LEDは点灯

こんな確認ランプは不要にも思いますが・・

電源がきているか、つまり

SWを押したらモータが回るぞ という確認ランプになる

家電100V機器でいうとコンセントが入っているか

どうかの確認ランプになります、、、

案外、機器によってはあった方がよくて、元栓の電源、コンセントが入っている つもりになって おかしいゾ なんてSWを何度も押しては悩んだことぐらいは誰しも一度はあると思います。

実際の業務用機器では これが原因、つまりコンセントがつながっていないのに動かない、壊れた! とメーカーのサービスマンが慌てて呼ばれることもある・・

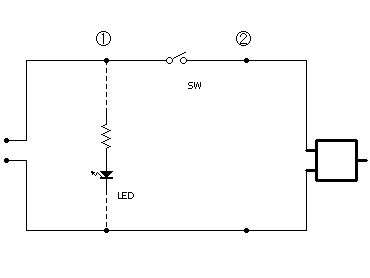

②SWの後

下のように並列にLEDを SWの後ろに付けると

機器の動作電源の確認ランプになる。

SWをONするとLEDが点灯するので、 機器へのSWのON、OFF確認用に。

モーターに電気が入っている場合、LEDもONになります。

LEDが点灯しているとモータも回っているハズ

- ①の場合は

SWの手前のラインから 並列に配線してLEDをつなげます。 - ②の場合は

SWの後ろのラインから、並列に配線してLEDをつなげます。

電子工作をしてる人には

この並列で取ってくる、そして確認のランプをつなげるという知識は当たり前ですが、電子工作を始めるとこういう改良工作が手軽にできたりする。

機器のケースを空けて電源ラインを見定める、それから並列に引き下ろして配線して抵抗とLEDを付ける ということが簡単にできるようになるわけで、これで確認ランプが出来上がり気持ちよく使えたりします。(勝手に機器の改造になるので、メーカー保証が効かなくなったりするので自己責任の改造になります)

並列接続とパラで引っ張ってくる接続

並列接続ですが、時々耳にすることばで、

”パラで引っぱって来る” という表現を聞きます。

「並列に配線してつなげる」 と全く同じ意味なのですが、

なんだか ”パラで引っぱって来る” は 独特の現場用語 のような感じをいつも受けます。

パラ = パラレル = 並列 接続 のことで 並列に配線してつなげる と同じ

意味なんですが・・・

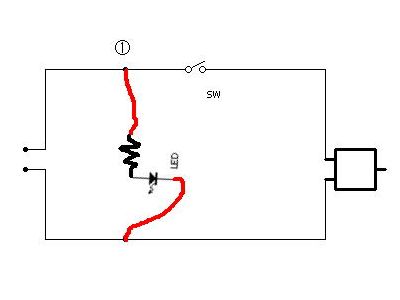

この言葉で

「 パラで引っ張ってきて電源のLEDを付けた 」 と聞くと

なんかこんな感じの仕上がりを想像してしまう・・(のは私だけでしょうか・・)

回路図の意味は下図と全く同じ

これでもランプ 当然つきますが。。

なんだか現場で回路をちょっと改良した、、のような雰囲気を感じる独特の現場用語の感じ。。

一方、並列接続でLEDを付けたというと、 こんな感じに思えてしまう

並列接続でLEDを付けた! =回路もちゃんとできてる

こんな印象をもちます。

これは よく ”パラで引っ張ってきてる” 人しか共感されないかも

並列接続だと配線を付け足すのが簡単で改良しやすいです。(あんまり 付け足すと電源不足になります)

だから次々とパラで引っ張ってきて付け足すことも可能ですが・・

自分で作ったものでも、

後から付け足しに ”ここにパラで引っ張ってきてLED付けよう” なんて付け足したLEDは

上の図のように いかにも ”パラで引っ張って来て付けた” そんな感じで出来上がっています

でも、最初は計画してなくても、作ったあとで電源ラインから引っ張って来て付け足せるので、 パラで引っ張ってきて付けるのは、なかなかやめられないところがあります(笑)

変な言葉を使っていると変な習慣が身に付いて、次々とパラで引っ張って作っって出来上がった回路になりそうです。。

簡単に引き出せる並列接続ですが、

あんまり パラで引っ張ってくる のはやめて 並列接続 にしましょう!”

たこ足配線

家の中では、家電が増えてこんなパラで引っ張ってきた配線だらけになっていることも。。

並列接続は、一つの電源から分岐させいろいろな機器をつなぐことができますが、実際は源(みなもと)の線から出る電気は、つなぐほどにどんどん増えていきます。

部屋の家電製品が多い現在ではしょうがないところでもありますが、一つの線からどんどんたこ足配線を増やすと、コードの容量を超えてしまうこともあります。

電気製品が増えても、

電気を多く喰う機器=電気ストーブやエアコンは、出来るだけ別々のラインにつなぎ、

つなぐ機器の消費電力も考えて、1つの電源線から同時に多くの電力を使わないようなたこ足配線(並列接続)にしましょう。

タコ足コンセントにさらに、タコ足コードがつながり、そんなのが部屋にいくつも。。

コードをまとめて整えたり、使わない機器は抜いて整理し、たまにはコンセントのホコリを掃除する並列接続の人にしましょう

(タコ足コードも容量があるので接続機器の合計が許容量を超えないよう。。火事のもと)

- twtter

- google+

- hatena